应对虫害灾害需遵循“快速响应、科学控害、减少损失”的核心逻辑,分“灾前预警、灾中处置、灾后恢复”三个阶段系统推进,尤其注重结合虫情监测数据和区域实际情况,避免灾害扩散或次生问题。

1. 灾前预警:提前识别风险,做好准备

虫害灾害的预防关键在“早发现”,需依托监测体系建立预警机制。

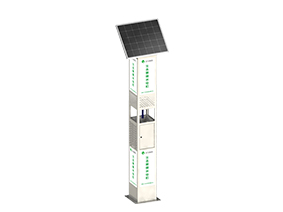

- 强化监测密度:在虫害高发区域(如水稻主产区、林区)加密虫情测报灯、性诱仪的布设,缩短数据采集间隔(如从每日1次调整为每6小时1次),实时跟踪害虫种群数量变化。

- 建立预警阈值:根据作物类型和害虫特性设定“灾害预警线”,例如小麦蚜虫百株虫量达1000头、美国白蛾幼虫出现连片危害时,立即启动预警。

- 储备应急物资:提前储备低毒农药(如吡虫啉、氯虫苯甲酰胺)、生物制剂(如BT粉剂)、物理防治设备(如大型杀虫灯),以及防护装备(如防护服、防毒面具),确保灾害发生时能快速调配。

2. 灾中处置:分级施策,快速控害

根据虫害灾害的严重程度(轻度、中度、重度),采取针对性措施,优先控制害虫扩散速度。

- 轻度灾害(局部发生,虫口密度较低):以物理和生物防治为主,减少化学药剂使用。

- 物理手段:在受害区域周边设置防虫网隔离带,投放性诱捕器诱杀成虫,阻止害虫向周边扩散。

- 生物手段:释放天敌昆虫(如瓢虫、赤眼蜂),或喷施生物制剂(如白僵菌),通过自然生态关系控害。

- 中度灾害(成片发生,虫口密度中等):物理+生物+精准化学防治结合,重点降低虫口基数。

- 分区防治:划分受害区域和未受害区域,对受害区域采用“无人机低剂量喷施农药”,未受害区域提前喷施保护性药剂(如苦参碱)预防。

- 监测跟进:防治后24-48小时复查虫口减退率,若减退率低于60%,及时补防(更换药剂类型,避免抗药性)。

- 重度灾害(大面积爆发,已造成作物/树木受损):启动应急化学防治,优先保障核心区域(如粮食主产区、经济林)。

- 统一调度:协调专业防治队伍,使用大型喷雾机或无人机集群作业,确保药剂均匀覆盖;林业场景可采用“树干注射药剂”(如噻虫嗪)防治蛀干害虫。

- 安全管控:严格划定施药区域,设置警示标识,避免药剂污染水源、土壤或伤害有益生物(如蜜蜂)。

3. 灾后恢复:减少损失,预防复发

虫害得到控制后,需重点修复受损作物/植被,并排查灾害诱因,避免再次爆发。

- 受损补救:农业场景中,对受害较轻的作物(如叶片受损但根系完好)喷施叶面肥(如磷酸二氢钾),促进恢复;受害严重的地块及时补种抗虫品种。林业场景中,清除病死树木并集中烧毁(避免害虫残留),补植混交树种(如松树与阔叶树搭配)。

- 环境清理:清理田间/林地的害虫尸体、作物残体(如虫蛀的叶片、果实),以及废弃的农药包装,减少害虫越冬场所和环境污染。

- 复盘优化:分析虫害爆发原因(如监测不及时、药剂抗药性、种植结构不合理),调整下一季防治方案,例如增加生物防治比例、轮换使用农药、优化虫情监测点位。

要不要我帮你整理一份虫害灾害应急处置流程图?流程图会明确不同灾害等级的响应步骤、责任主体(如农户、合作社、农业部门)和关键时间节点,方便快速对照执行。

相关推荐: